지난 6월 11일 김해시 상동면 대감리에서 분청사기 가마터 발굴조사 현장설명회가 있었습니다. 현장에 들어서는 순간 깜짝 놀랐습니다. 세상에 이런 유적이 발굴되다니! 역시 김해야! 조사단의 설명을 들으러 그늘막으로 가는 중에도 와! 이를 어쩌지? 하고는 걱정이 앞섰습니다. 그때에야 지도위원회에 참석하였던 위원들이 보였습니다. 놀란 나의 표정을 보고 위원들은 이구동성으로 말했습니다. “선생님, 우리는 ‘이 유적을 분청사기의 교과서’라고 표현하였습니다. 축하합니다.” 내가 축하받을 일이 아니고, 김해 시민들에게 보내는 축하의 말로 이해하였습니다. 그리고 도자사 연구자에게 내가 축하한다고 해야 할 순간이었습니다. 둘러보니 각계의 연구자들이 많이 왔고, 우리 김해역사연구회 회원들도 여럿 보여 기뻤습니다

이 유적은 『경상도지리지』(1425년), 『세종실록지리지』(1454년)를 비롯한 여러 사서에 기록되어 있는 ‘감물야촌(甘勿也村)’ 도자기 생산처입니다. 한양 도성과 김해 관아에도 공납하던 물품을 생산하였습니다. 일제강점기부터 알려지기 시작하였고, 1990년대 말부터 2000년대 초까지 여러 기관의 지표·발굴조사가 있었습니다. 2016년 동아세아문화재연구원의 발굴조사 성과에 따라 이듬해 경상남도 기념물로 지정되었습니다.

분청사기는 청자보다는 회흑색이 있는 백토로 만들고, 고운 백토로 표면을 칠한 뒤 유약을 씌워 구운 도자기를 말합니다. 쉽게 말하면 청자와 백자를 이어주는 도자기로, 흰색의 분을 발라 장식한 도자기입니다. 14세기 말부터 15세기 후반까지 주로 만들어집니다.

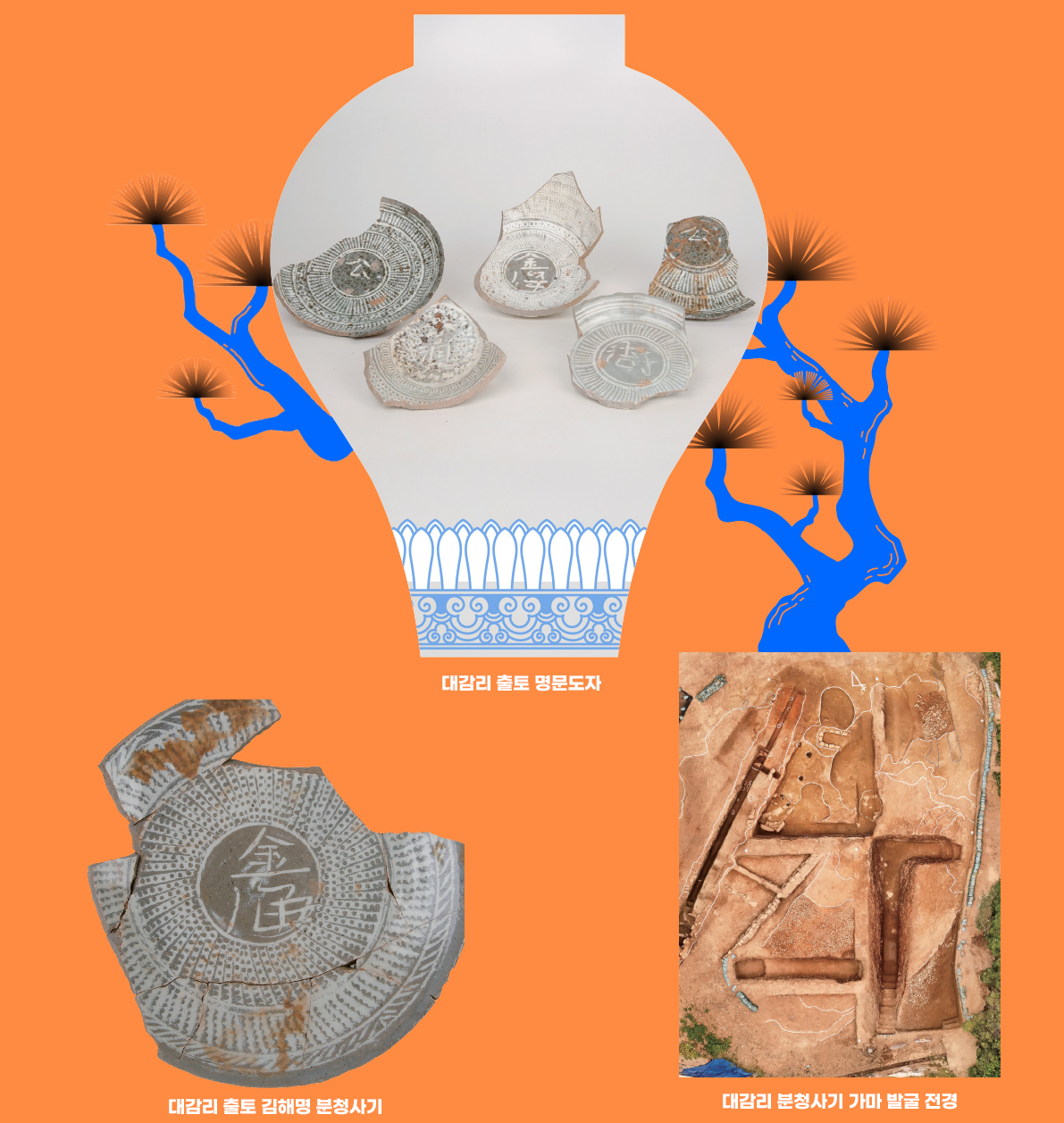

이번 조사에서는 가마 1기, 석축 시설 2기, 폐기장, 삼국시대 묘 등이 확인되었습니다. 가마는 반지하식 오름 가마[등요]로 불 땐 자리[연소실]와 도자기가 구워지는 자리[소성실], 초벌구이실까지 남아 있으며, 길이가 21.7m에 이르는 대형입니다. 폐기장은 퇴적층의 깊이가 3.0m 이상으로 안정적으로 남아 있고, 가마에서 폐기한 각종 물품이 17 차례에 걸쳐 버려진 곳입니다. 폐기장에는 가마에서 구운 완전한 도자기 외에 찌그러지고 서로 엉킨 물품, 깨어지고 금이 간 것, 받침, 갑발, 비짐 등이 버려진 곳입니다. 이미 생산지를 떠난 완제품에 비해 도자기를 구울 때 사용되는 여러 도구의 상황을 알려줄 뿐 아니라, 가마재임 방법 등을 알 수 있어 학술가치가 높습니다. 석축 시설은 가마 밖으로 버린 폐기품이 쌓여 혹시 가마를 무너뜨리는 상황에 대비한 막음 시설로 보고 있습니다.

출토 유물은 가히 어마어마합니다. 분청사기 접시·대접·발 등의 반상기(飯床器)와 병·항아리·매병 등의 저장기(貯藏器), 보(簠. 쌀이나 곡식을 담는 네모난 제기)와 궤(簋. 기장이나 피를 담는 둥근 제기), 고족배(高足杯. 다리가 높은 제기) 등의 의례기 등이 망라되어 있습니다.

특히 분청사기 초기부터 나오는 사선(司膳. 司膳寺를 이르는데 궁궐의 음식을 담당하던 부서), 장흥(長興), 김해장흥집용(金海長興執用. 長興庫를 말하는데 궁중에서 쓰는 여러 물품을 담당하던 관청으로 요즘의 조달청과 비슷함), 공(公)·공수(公須. 공공의 목적으로 쓰는 물품을 의미), 과(果. 과일 담는 접시), 김해(金海. 김해에서 만들어 공납한 그릇), 예빈(禮賓. 禮賓寺를 이르며 궁실의 잔치 등을 맡아보던 부서), 김해내자(金海內資. 왕실에서 소요되는 물자를 관장하던 內資寺에 납품되는 도자기인데 김해에서 만들었다는 의미), 인(仁. 왕의 업무 전달을 담당하던 仁壽府의 약칭일 수 있음) 등의 글자가 새겨진 분청자기가 많이 나와 사용처, 생산지, 만든 연대를 알 수 있습니다. 문양도 상감·인화문·음각·귀얄·덤벙 기법과 두 가지 이상의 시문 기법을 혼용한 예 등 다양합니다.

더군다나 대감리 분청사기 가마는 고려 말에서 조선 전기로 이어지는 시기의 자기 공납 상황, 관요의 성립 이후 분청사기에서 백자로 이행하는 과정을 밝힐 수 있는 중요한 유적입니다. 훼손되지 않은 폐기장에서 출토된 대량의 분청사기와 백자는 경상도 지역뿐 아니라 조선 전기 요업의 전체적인 흐름을 잘 보여주는 자료이며 분청사기 연구의 표본 자료라고 합니다.

이번에 조사된 가마는 단 한 기입니다. 그런데 2016년 조사 이후 이번의 두 차례 조사까지 모두 세 차례의 발굴이었지만, 아직한 기의 내부 시설과 불 땐 자리, 폐기장은 다 조사하지도 못하였습니다. 보통 가마와 폐기장은 연이어 있고, 작업 시설도 있습니다. 그러니까 전체 가마와 시설 중 빙산의 일각만 조사하였을 뿐입니다. 이 분청사기 가마 외에도 대포천으로 흘러드는 내동천과 고개 너머 주중천 일대 계곡에는 청자와 백자를 생산하던 여러 도자기 가마 유적도 밀집 분포하고 있습니다. 향후 조사는 장기적인 계획 아래에서 체계적으로 이루어져야 할 것입니다. 아울러 학술대회를 열어 역사적가치를 규명하고, 계곡 내에 있는 청자와 백자가마 등을 아우르는 도자박물관 건립 계획도 고려하여야 할 것입니다. 우리는 이제 ‘우리나라 분청사기 생산의 교과서 같은 유적’을 가진 시민이 되었습니다. 어디에 가서자랑하여도 좋습니다.